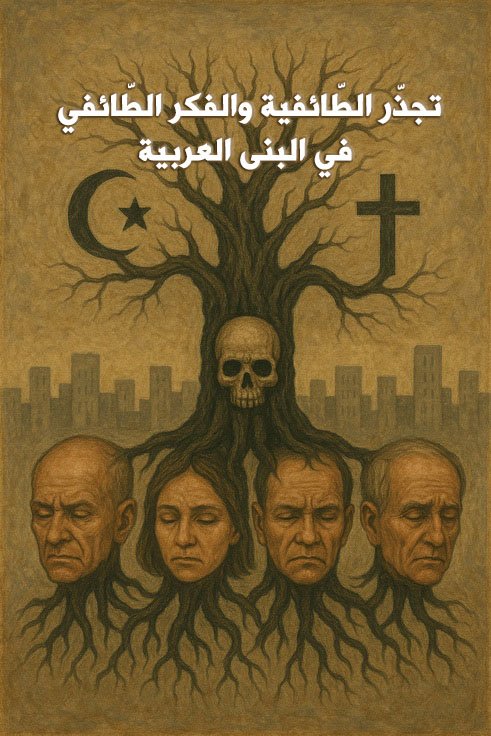

تجذّر الطّائفيّة والفكر الطّائفي في البنى العَربيّة الأسبابُ وسبُل الخَلاص

بقلم: نبيل علي صالح / كاتب وباحث سوري

تندرجُ الطّائفيةُ ضمنَ مسألةٍ أو قضية أعمّ منها هي قضية “التّكوين العصبوي” أو نشوء الآليات العصبوية في المجتمعات العربية التي استحكمت على مفاصل الدولة العربية منذ بدايات نشوئها..

وتعدّ هذه العصبية (والنظام العصبوي الطّائفي الذي أقيم عليها) ذات منشأ حديث، ولا علاقة للدين الإسلامي بها في عمق تكوينه الذاتي كرسالة إنسانية شاملة وعامة (كانت المخاطبة تتحرك انطلاقاً من مفاهيم: يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، أيها المؤمنون، وووإلخ).. حيث أطلقت تلك الرسالة مفهوم “الأمة” بديلاً عن مفهوم “القبيلة” المختزن هو بذاته وفي داخله لمعنى العصب والقهر والغلبة والانتماء الضيق..

وأما الطائفية بالمعنى السياسي، (وهي بالأصل مصطلح سياسي حديث) تطلق على الذين يتعصّبون لطائفتهم الدينيّة أو المذهبيّة، ولا يرون شيئاً إلا من خلال منظارها ومنظورها الضيق، من دون التركيز على القيم والحقوق الجوهرية التي من المفترض أنْ يتمثَّلها أتباعها، بل من جهة تجمّعهم البشري الكمي العددي، تماماً كما هي حال العشائريّة والقبلية وغيرها.. أي أنها تُطلق على الذين يعملون لكي تكون طائفتهم هي المسيطرة فقط على الأوطان (في ثرواتها ومواردها ومنافعها) على حساب بقية الطوائف والمذاهب والجماعات والقوى الاجتماعية والسياسية الموجودة في تلك الأوطان.. وهؤلاء الذين يقومون بهذا الفعل اللاأخلاقي الشائن، هم نخب السياسة وأصحاب القرار، حيث تبرز الطائفية عندهم بأعلى معانيها وأغراضها من خلال تجيير الطوائف واستخدام عصبويتها التقليدية الذاتية واستغلال مبانيها الدينية القائمة في التاريخ والنفس والسلوك العملي للفرد الملتزم دينياً، لتحقيق مصالح ومكاسب سياسية مرتبطة بالبقاء والهيمنة والتحكم والنفاذ الآمن إلى مواقع الثروات والموارد المالية والطبيعية.. فالسياسي يحتاج لجمهور خاص وقوى مادية تشكل كتلة بشرية تقف معه، وتدعم خياراته وتدافع عن وجوده في مواجهة التغيرات والتحديات، لهذا ليسَ له سوى انتمائه التاريخي العتيق، وحاضنته التاريخية التقليدية الدينية التي يخاطبها في مشاعرها ويتلاعب بعواطفها وبنيتها العميقة ورأسمالها الرمزي ومقولاتها الإيمانية الخلاصية القابعة في اللاوعي المتحكم بمساراتها وأفعالها وعلاقاتها مع الآخر (الخصم والعدو لا الآخر النظير في الخلق).. بما يعني أنّ “الطائفية السياسية” شكّلت (وتشكّلُ) لدى منتجيها (ومستثمريها من الساسة وأصحاب القرار ومن لفّ لفهم) منهجَ عملٍ حقيقي يقوم على تسييس الانتماء الطائفي (ذي اللون والوجه الواحد) للمواطن وأدلجته في الحياة السياسية على مستوى الأفكار والمجتمعات والسلطة وبناء مواقع النفوذ.. وبهذا تعمل الطائفية (من خلال طائفييها) على استبعاد فكرة الدولة (حيث أنّ العصبية الطائفية لا ترى في الدولة مشروعاً مشتركاً، بل موقعاً وأداةً لتحقق إرادة وانتصار الذات الجماعية الخاصة الضيقة، وابن خلدون يقول: إذا استبدت العصبية فسدت الدولة)، كما تعملُ الطائفية على إقصاء فكرة المواطنة كرابطة عضوية وحيدة للدولة واستبدالها عملياً بالرابطة الطائفية (المستغلِة للدين) في أصل إنشاء الحياة السياسية، وفي بنية تكوين الدولة، وفي إقامة هياكلها وتنظيم مختلف شؤونها وإدارة مصالح مجتمعها (الخاص).. ومآل هذا التفكير -بالمعنى السياسي العملي- أن الطائفية السياسية تعارض كلياً فكرة العقد الاجتماعي السياسي (المدني) الذي يَفْترض بالدولة أنْ تكون حيادية تجاه الطوائف والمذاهب والأديان والجماعات والتيارات السياسية المتنوعة والمختلفة والمتضاربة المصالح السياسية، لتكون فقط (أي الدولة) مجموعة مواطنين (أفراد) أحرار متكافئين ومتساويين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن هوياتهم الفرعية (الجماعية)، متجاهلة بذلك أنَّ الوحدة الأساس في الدولة هو الفرد المواطن وليس الجماعة الفرعية.

وهذا يمكن معاينته في سلوكيات كثير من نخب بلداننا العربية المستلمة لزمام الأمور سياسياً واجتماعياً.. حيث لم تتمكن كل مظاهر الحداثة الشكلية التي نراها ظاهرياً في كثير من بلدان العرب من التغطية على حقيقة تمكُّن تلك البنى التقليدية الاجتماعية والسياسية العربية من تلابيب الحُكم والقرار النخبوي، وهي بالمحصلة بنى عصبية قبلية طائفية يبرز ويسيطر فيها عصب المذهبية بأسوأ وأخطر معانيه.. وهذا ما رأيناه بشكل خاص في سوريا عقب سقوط النظام السابق (بداية كانون أول 2024م وإلى يومنا هذا) حيث شهدت البلدُ أحداثاً متسارعة متداخلة ومعقدة، كان من أهمها بروز القضية الطائفية التي لا يمكن لأحدٍ نكران وجودها مخفية في السابق (مرحلة ما قبل السقوط)، إلى أن وجدت لنفسها طريقاً سهلة للصعود السريع، نتيجة السياسات القمعية السابقة التي امتدت متراكمة لأكثر من خمسة عقود.. حيث انقشع الواقع الراهن وأزيل الغطاء عن البنى والانتماءات التقليدية ما قبل وطنية التي تحولت إلى ملاذات آمنة لدى الطيف الأكبر من الناس للتموضع والتحشيد والانتظام الاجتماعي..

ومن المؤكد أنّ الفتن الطائفية لم تكن لتحدث وتنفجر في وجه الناس، لولا وجود صراعات ومصالح سياسية وحزبية واضحة يتم تجيير واستغلال واستخدام الأديان والمذاهب بعناوينها الطائفية لتمريرها وتحقيقها (حيث من السهولة بمكان استغلال عواطف الناس الدينية الطائفية).. والصراعات تحدث طبعاً بين قوى وتيارات وأطراف عديدة داخلية وخارجية حول مفاهيم وعناوين كثيرة كطبيعة الدولة المراد تشكليها، ومن هم الأفضل لقيادة دفتها؟ وهل ستكون الدولة بلون ديني أم بلون علماني؟ وما دور قوى الخارج الإقليمي في تشكيلها ومعايرتها واقتسام مواقع النفوذ والموارد فيها؟!.. ووإلخ..

على هذا الطريق، وفي عمق هذه الأجواء الصراعية، تحركت وتتحرك الطائفية، أو يتم تظهيرها وتحريكها وإثارة مختلف أجوائها (خاصة وأن بنى المجتمع جاهزة وقابلة ومهيأة مسبقاً) كوسيلة ضغط وتأثير وتمرير، وكأداة للتخريب أو للتدمير والتحطيم.. حيث أن كل طرف أو كل جهة داخلية أو خارجية، تنظر لمصالحها ولتحقيق أغراضها ومكاسبها السياسية فقط وذلك عبر تفجير نزاعات أهلية – اجتماعية، طائفية.

وبطبيعة الحال، يمكن القول بأنّ غيابَ (أو تغييب) المؤسسات السياسات الرصينة، وفضاءات السياسة التعددية وقنواتها الرسمية (التي يلجأ إليها الفرد – المواطن للتعبير عن مشكلاته والبحث فيها عن معالجة أزماته)، أسهم بشكل رئيسي ومباشر في تفجّر الواقع الطائفي التاريخي بمختلف مستوياته ومواقعه الذاتية والموضوعية.. فقد تم تعطيل وتعقيم الحياة الرسمية طيلة عقود، ومنع أي شكل من أشكال ومحددات المجتمع المدني، فلا أحزاب ولا نقابات ولا جمعيات ولا هيئات مدنية، وهذا أمر دفع الناس للجوء إلى قنوات تعبير تاريخية طائفية للتعويض عن تغييب وسائل الفعل والحضور السياسي الحديث..

وهنا مكمن الخطورة والمشكلة الأكبر التي قد تفجّر المجتمعات وتخرّب الدول، حيث يتم إكساب الطائفة أو الطوائف حمولات سياسية أقلوية جرى (ويجري) استغلالها وتجييرها لصالح تحقيق مآرب فئوية خاصة بهذا الطرف الاجتماعي (الديني) والسياسي أو ذاك، الأمر الذي أدخل ويدخل مجتمعاتنا ودولنا –حتى تلك التي تدعي الحداثة الاقتصادية وتغيّب منهجها السياسي- في حروب وصراعات عنفية مصلحية مُكْلفة على الموقع والنّفوذ والدور والثّروات، تتغطى بشعارات دينية ذات منحى طائفي ومذهبي مقيت، يتم من خلالها اسْتَنْزَاف الموارد والطاقات، وتدفيع ثمن الحسابات الخاطئة لأصحابها وأتباعها على أكثر من صعيد عربي وإسلامي، سياسي وتنموي واجتماعي وبشري.

من هنا نؤكد على أن الأزمة والمشكلة عندنا نحن العرب – على هذا الصعيد الاجتماعي التاريخي – لا تكمنُ أساساً في وجود تنوعات طائفية وجماعات دينية متعددة أو في وجود مذهب أو مذاهب دينية متعددة ذات قناعات معينة مغايرة لبعضها ومختلفة تاريخياً في فكرها وفقهها وعقائدها.. والمشكلة أيضاً ليست في وجود تلك الفسيفساء الحضارية المتنوعة من القوميات والطوائف والإتنيات والتنوعات الفِرقية الدينية كجماعات مؤمنة باعتقادات ومنظومات إيمانية ما، وتمارس طقوسيات دينية متنوعة، وتتجمع على هويات فرعية تاريخية ما، بل المشكلة وأساس الأزمة يعود إلى هيمنة أجواء التعصب الأعمى للطائفة (للطوائف) والولاء القهري لمتبنياتها التاريخية والاستقواء بمعتقدات المذاهب، واستغلال قناعات الناس بها، وتحويلها إلى استقطابات نافرة حادة، وملاذات آمنة للارتزاق السياسي والاقتصادي والهيمنة على البلاد والعباد، وهذا ما حدث في بلدان أخرى غير بلداننا العربية، حيث وجدت فيها أيضاً تعددية دينية طائفية ومذهبية وغيرها، ولم تكن هي المسؤولة عن تفجر مشكلات تلك البلدان، بل كان السبب يكمن (مثلما هو واقع عندنا في اجتماعنا العربي) في هذا الخلط بين طائفية المجتمع وطائفية الدولة، والدليل هو بقاء تلك التنوعات المختلفة – حتى مع عدم ارتباطها بمفاهيم حديثة أو بممارسات عقلية مدنية سليمة – مع تغيير الوعي السياسي القائم واكتمال نضج مفهوم الدولة وتصاعد وعي النخب بها مدنياً وعقلانياً.

إننا نعتقد أنّ مرضَ الطائفية في بلداننا لا علاج ولا حل جذري له سوى ببناء المؤسسات السياسية بكافة مظاهرها وألوانها الاجتماعية وتمظهراتها الثقافية والمدنية.. حيث تتجلى فعالياتها الحقيقية من خلال دفع الناس للمشاركة الواعية في عملية البناء والتحول والتمكين السياسي المدني الحر والمسؤول، وهذا يأتي من خلال طرح مشروع واضح ورصين لآليات بناء دولة مدنية تشارك في بنائه كافة المواقع والانتماءات التاريخية والقوى الوطنية.. بهذه الرؤية والخارطة السياسية المفضية لبناء دول قانونية مدنية مؤسسية، يمكن هزيمة الطائفية والفكر الطائفي، ويمكن منع انزلاق بلداننا مجدداً نحو وادي العصبيات والطائفية السياسية المقيتة، حيث يرى الفرد-المواطن (لا الفرد الطائفي) أن هناك دولة قائمة ترعاه وتحقق متطلبات عيشه ووجود الآمن المستقر والرغيد، وتضمن له حقوق، كما تكفل له أيضاً الحضور والمشاركة والدور الفاعل في صنع القرار والمصير.. وهذا هو معنى ومفهوم الحكم الصالح أو الحكم الراشد.. ومفهوم متداول (وقانوني) يجب أن تقومَ عليه الدولة المدنية الحديثة عندنا، وهو ورد في كل تقارير التنمية الإنسانية الخاصة بمنطقتنا العربية، ويعني باختصار بناء ثقافة مواطنة تقوم على التشارك والتبادل والتداول السّلمي للسلطة بعيداً عن العنف والقوة والعصبيات والطائفيات، وبعيداً عن القسر والإكراه..

ولا نشك لحظة – على الرغم من كل ما قلناه – أنَّ هذا المفهوم السياسي الحديث (المناقض لفكرة ومعنى الطائفية) بحاجة الى تأصيل وتبيئة في بلداننا التي ما زالت تئن وتعاني من شيوع الطافية والطائفيين، وضعف المشاركة، وربما انعدامها، ومركزية اتخاذ القرارات، وعدم إعطاء دور حقيقي فاعل لهيئات ومنظمات الحكم المحلي المدنية، وعدم توّفر بيئة وأرضية حقيقية صالحة (سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية) للبناء المؤسسي المدني الحديث.. نعم، يجب أن نعترف أنَّ مجتمعاتنا بكافة أطيافها وتنوعاتها ما زال تفكر اتنياً ومذهبياً، وما زالت تهيمن على تفكير حتى كثير من نخبها (العلمانيين!) الأطر والمحددات الطائفية، تفكر بانتماءاتها ما قبل وطنية وما قبل حداثية لأسباب ودوافع وضغوطات سياسية مصلحية.. وهذا بطبيعة الحال ليس مشكلة عصية بذاتها، بل يمكن حلها ببساطة كما أسلفنا القول.. المشكلة الاكبر والعلة الرئيسية بقناعتي تتركز في الأساليب المطبقة والمتبعة، وعدم توفير ظروف تحديث المجتمعات على الصورة الصحيحة والواقعية، وعلى رأسها إعادة السياسة إلى حضن المجتمع..

فمع هذا العنوان، ومع بناء مؤسسات السياسة المدنية، يمكن أن نتطور ونزدهر.. خاصة وأننا نعيش اليوم في عالم بشري يقدس العمل والإنتاج، ولا ينجح فيه إلا أصحاب العقول المفتوحة، المترعة بقيم العلم والمعرفة والمهنية..

عالم اليوم هو عالم الحقوق والمواطنة، عالم التقنية والحضور العلمي المبدع، عالم الحوار والوعي والتشارك بكل شيء.